- 研究推進機構

- YNU研究情報 YNU研究を探す・知る 展示会研究成果&ポスター

展示会研究成果&ポスター

2024年度

□イノベーション・ジャパン 会期:2024年8月22日、23日

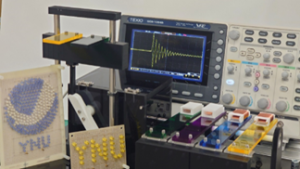

| ●テーマ「磁気コアを活用した電磁誘導型振動発電デバイス」(大学院工学研究院 准教授 大竹充) |

|

磁気コアの活用により高出力化を可能にさせた新しい電磁誘導型振動発電デバイスを出展します.電磁誘導型振動発電デバイスでは,従来、空芯コイルが用いられていますが,本発明デバイスでは、磁気コアを挿入することで2倍以上の高出力化を可能にさせました.加えて、磁気コアを片持ちで支持する新しい機構が備わっており,十~数百Hzの振動にも対応することが出来ます.本発明デバイスでは,機械装置やモビリティ、橋等の構造物,波などの従来未活用であった振動エネルギーを回収し,発電することが出来ます.また、無線モジュールを備えた電子デバイスと組み合わせることにより,IoTデバイスの完全なワイヤレス化も可能になります. |

|

□BioJapan2024 会期:2024年10月9日、10日、11日

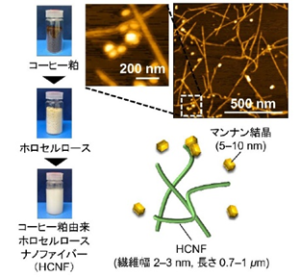

| ●テーマ「コーヒー粕から高収率で2-3 nm繊維幅のホロセルロースナノファイバーを分離」 (大学院工学研究院 教授 川村 出) |

|

コーヒー粕の主要な多糖類であるホロセルロース(セルロース + ヘミセルロース)から,高圧下での物理的衝撃を用いて機械的にナノ化を行うことにより,50%以上の高収率で約2 nm幅の高度に微細化されたホロセルロースナノファイバー (HCNF) を得ることに成功しました.更に,このHCNFを凍結乾燥させたものは,ハンドシェイク程度で水への再分散できるという興味深い特徴も有しています.セルロースナノファイバーの利便性を,非常に高めるものと期待されます. 参考:2024年6月28日 横浜国立大学プレスリリース |

|

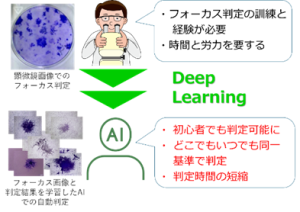

| ●テーマ「OECD発がん性予測試験(Bhas42細胞形質転換試験)での人工知能(AI)を用いた自動フォーカス判定 モデルの開発」(先端科学高等研究院 客員教授 大森 清美) |

|

化学物質の持つ発がん性は,日常に潜むがん原因として注意しなければならない項目の一つです.そこで,化学物質の発がん性予測試験として用いられている遺伝毒性試験法では検出できない 「非遺伝毒性発がん物質」が少なからず存在するという問題があります.それらを検出するための試験法として,頑健性の高いBhas42細胞形質転換試験法を開発しプロトコールを確立しました. 本試験法は2016 年に経済協力開発機構(OECD)における化学物質の安全性評価試験としてガイダンス文書に認定され,世界で唯一の国際認定されたin vitro発がんプロモーション試験(非遺伝毒性発がん性試験)となりました.しかしこの顕微鏡でのフォーカス判定には,訓練と経験が必要で且つ時間と労力が必要となります.そこで,横浜国立大学ではバイオ工学および人工知能(AI)等をはじめ文理連携基盤の強みにより,AIを用いた自動フォーカス判定モデルの研究を進めてきました.判定結果を学習したAIでの自動判定により,どこでもいつでも同一基準で判定でき,初心者でも判定可能,また判定時間の短縮を目指したモデルを作成し,更なる判定能力向上の研究を進めています. |

|

| ●テーマ「歯周病治療を目指したバクテリオファージの研究」(大学院工学研究院准 準教授 新田見 匡) |

|

細菌感染症の新たな治療法の一つとして,バクテリオファージ(以下ファージ)を利用したファージセラピーが,近年再注目されてきています.ファージは,細菌にのみ感染し,高い宿主特異性を持つウイルスです.なかでも溶菌性のファージは,宿主への感染と溶菌を繰り返すことで増殖します.そのため病原性細菌に特異的に感染する溶菌性ファージを同定し,適切に投与することで,体内の常在細菌叢を乱すことなく標的細菌のみを減らす効果が期待できます. 図左 a):大腸菌、および図右):歯周病原性細菌、それぞれに溶菌性を示すバクテリオファージの探索) |

|

|

| ●テーマ「運動における生体応答をヒト・マウス・初代細胞で解析」(教育学部 助教 時野谷 勝幸) |

|

我々の研究では,運動における生体応答(外部の環境に応じて様々な反応を示すこと(例:人間は五感などを通じて刺激を受け取り認知する、免疫系の細胞は自己と病原体を区別し、私たちを病原体から守るなど))をヒト・マウス・細胞で解析し健康への効果を確認することで,予防医学や創薬(※運動模倣薬等)の開発に活用し、またサプリメントと織り交ぜて効果を検証するといった研究も進めています.

|

|

□CEATEC 会期:2024年10月15日、16日、17日、18日

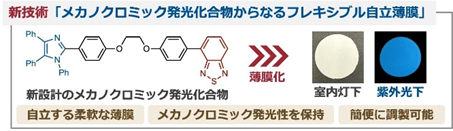

| ●テーマ「圧力や摩擦を検知可能なメカノクロミック発光性薄膜」(大学院工学研究院 准教授 伊藤 傑) |

|

圧力や摩擦などの機械的刺激に応答して発光色が変化するメカノクロミック発光性結晶は圧力センサーをはじめとした幅広い応用が期待されています.本技術では、メカノクロミック発光性結晶のみからなる均質な薄膜が得られます.これを用いる事で,機械的刺激を発光特性の変化により検知できます.本技術の特徴は次のとおりです. URL: https://shingi.jst.go.jp/list/list_2024/2024_ynu.html#20240611A-002 |

|

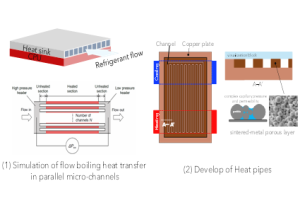

| ●テーマ「電子機器の高性能冷却を目指した沸騰伝熱に関する研究」(大学院工学研究院 助教 黒瀬 築) |

|

近年,電子部品の小型化・高集積化が進み,発熱密度が増大しているため,小スペースで効率的に冷却する技術が必要になっています.さらに,データセンタやEVのバッテリー冷却も重要な課題となっており,よりコンパクトかつ高性能な冷却技術の開発が求められています.当研究室では,高い熱伝達率を有する沸騰冷却に着目し,その熱伝達特性に関する基礎研究や、高性能ヒートパイプの開発を目的とした応用研究の両者に取り組んでいます.本展示では(1) 強制流動によるアクティブな冷却技術への応用を目的とした『並列マイクロチャネル内沸騰流の熱伝達予測シミュレーション』(2) 外部動力が不要のパッシブな冷却技術であるヒートパイプを対象とした『金属多孔質流路側壁を有する平板型自励振動ヒートパイプ』に関する研究について紹介します. |

|

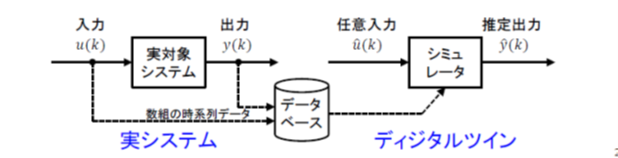

| ●テーマ「実装が容易なデータ駆動型シミュレーションの新手法」(大学院工学研究院 教授 藤本 康孝) |

|

・対象の入出力データセットを数組用意するだけで,その挙動を計算機上で再現する計算手法を提案

|

|

| ※参考:JST新技術説明会2024年6月11日 「実装が容易なデータ駆動型シミュレーションの新手法」

URL: https://shingi.jst.go.jp/list/list_2024/2024_ynu.html#20240611A-003 |

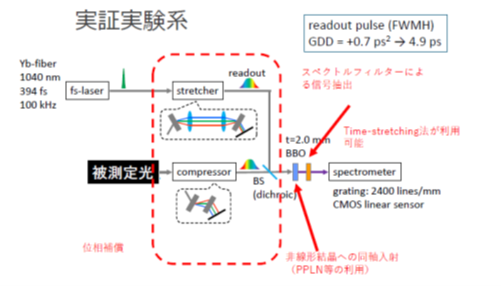

| ●テーマ「超高速・テラヘルツ波形のリアルタイム計測デバイス」(大学院工学研究院 教授 片山 郁文) |

|

次世代の超高速光通信やコンピューティングにおいて重要な光強度の超高速な変調を,超短パルスレーザーを用いて可視化する技術を開発しました.被測定光とパルスレーザーの波長を変えることで,シンプルな光学系で波形計測を実現できることを明らかにしました.本技術の特徴は次のとおりです. |

|

| ※参考:JST新技術説明会2024年6月11日「光強度の超高速変化を可視化」 URL: https://shingi.jst.go.jp/list/list_2024/2024_ynu.html#20240611A-004 JST新技術説明会2023年6月6日「テラヘルツ・サブピコ秒の波形をゆがみなく計測」 URL: https://www.shingi.jst.go.jp/list/list_2023/2023_ynu.html#20230606X-001 |

□テクニカルショウヨコハマ2025 会期:2025年2月5日、6日、7日

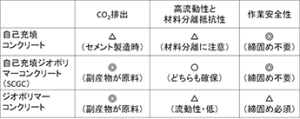

| ●テーマ「自己充填性を有するジオポリマーコンクリート」(大学院都市イノベーション研究院 教授 藤山知加子) |

|

自己充填ジオポリマーコンクリート(SCGC)とは,ジオポリマー材料の配合最適化によって,セメントベースの従来の自己充填コンクリートと同等のフレッシュ性状(高い流動性と材料分離抵抗性)を実現したジオポリマーコンクリートです.その特徴は,土木構造物に利用可能な圧縮強度20MPaは安定的に達成,一般的なセメントコンクリートよりも軽量(1割程度),一般的なセメントコンクリート鋼材との付着が強固,一般的なセメントコンクリートよりも耐酸性に優れる等があります. |

※参考:JST新技術説明会2024年6月11日「自己充填性を有するジオポリマーコンクリートの開発」 |

| ●テーマ「磁気コアを活用した電磁誘導型振動発電デバイス」 (大学院工学研究院 准教授 大竹充) ※イノベーション・ジャパン2024 |

| ●テーマ「コーヒー粕から高収率で2-3 nm繊維幅のホロセルロースナノファイバーを分離」 (大学院工学研究院教授 川村 出) ※BioJapan2024に同内容を展示 |

| ●テーマ「運動における生体応答をヒト・マウス・初代細胞で解析」 (教育学部 助教 時野谷 勝幸) ※BioJapan2024に同内容を展示 |

| ●テーマ「圧力や摩擦を検知可能なメカノクロミック発光性薄膜」 (大学院工学研究院 准教授 伊藤 傑) ※CEATEC2024に同内容を展示 |

| ●テーマ「電子機器の高性能冷却を目指した沸騰伝熱に関する研究」 (大学院工学研究院 助教 黒瀬 築) ※CEATEC2024に同内容を展示 |

| ●テーマ「実装が容易なデータ駆動型シミュレーションの新手法」 (大学院工学研究院 教授 藤本 康孝) ※CEATEC2024に展示 |

(担当: 産学官連携支援室 )